S’installer en agriculture : pourquoi certains renoncent-ils ?

TNC le 03/04/2025 à 17:27

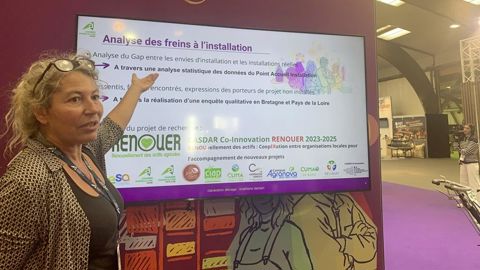

C’est ce qu’ont voulu savoir les chambres d’agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire à travers une étude sociologique menée entre 2019 et mi-2023, auprès de 70 porteurs de projets, dans le cadre du programme Casdar Renouer (Renouvellement des actifs agricoles) qui court jusqu’en 2025.

« Quelle déperdition, chaque année, entre les personnes qui contactent le PAI (point accueil installation) et celles qui s’installent ! », lance Marie-Isabelle Le Bars, chargée de mission installation/transmission à la chambre d’agriculture de Bretagne. « Il y a un gap entre les envies d’agriculture et la réalité des chiffres », poursuit-elle.

Un tiers des candidats ne s’installent pas

Tous les ans, sur les 2 000 prises de contact, 1 000 porteurs de projet en agriculture seulementdémarrent le parcours et seuls 700 concrétisent leur installation agricole, selon l’analyse statistique des données des PAI bretons. Alors les chambres d’agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire ont voulu comprendre pourquoi. C’est l’objectif de l’étude sociologique conduite par Inès Gobé, stagiaire et étudiante en agriculture durable à l’université de Paris-Saclay.

Un gap entre envie d’agriculture et réalité des chiffres.

Y a-t-il des publics plus concernés que d’autres ? Pour cette première question qu’elle s’est posée, Inès Gobé a observé des tendances. Sont plus exposés, sans surprise : « les femmes et les Nima (non issus du milieu agricole), « qui n’ont pas toujours la force physique, ni les codes », et celles et ceux qui s’orientent vers des filières atypiques par rapport aux spécialisations régionales ».

Femmes, Nima, filières atypiques plus concernées

« Je me souviens d’un mari réticent à s’associer avec son épouse, parce qu’il craignait qu’elle ne soit plus assez disponible pour gérer la vie de famille. Elle a fini par s’installer sur une autre ferme. Ça m’a touchée en tant que femme », commente-t-elle. Avant d’ajouter : « globalement, les profils sont variés. Le contexte personnel, économique, entrepreneurial joue davantage ».

Report plutôt qu’abandon

En fait, peu de futur(e) s installé(e) s en agriculture abandonnent complètement, pointe l’étudiante. Ils suspendent un temps ou reportent leur projet, pour mieux le préparer, y réfléchir, le peaufiner, et être davantage prêt le jour J. « Certains ne s’installeront que d’ici 5, 10 voire 15 ans ». « Plusieurs ont opté pour une installation progressive, ou recherchent du foncier, des financements, d’autres souhaitent acquérir des compétences, attendent une opportunité de reprise d’exploitation », complète Marie-Isabelle Le Bars. La plupart de ceux qui renoncent « le vivent comme un échec », indique Inès Gobé, marquée par ce constat.

Ceux, qui abandonnent, le vivent comme un échec.

Des entretiens semi-directifs ont permis d’appréhender les situations et ressentis de chacun, en lien avec des éléments économiques, sociologiques et entrepreneuriaux, et d’identifier derrière les principaux freins auxquels ils sont confrontés. Le premier, assez logiquement : lefoncier agricole (prix, accessibilité et concurrence entre les divers acteurs, lié aux agrandissements et à la pression urbaine). « Quelques-uns élargissent leur recherche aux départements et régions autour », précise Marie-Isabelle Le Bars.

Rentabilité et faisabilité du projet en cause

« Il faut aussi trouver l’outil de production qui correspond à ses attentes », souligne Inès Gobé. Et force est de constater que « leur prix explose ». Un fossé se crée entre l’offre de fermes à reprendre, de grande taille et spécialisées, et les aspirations des repreneurs pour des structures plus petites et des productions particulières. « Changer d’atelier, de système, a un coût », fait remarquer la chargée de mission régionale installation/transmission.

Pas la force de continuer face à la montagne de démarches.

Viennent ensuite la faisabilité du projet, ainsi que sa rentabilité, sa viabilité et sa vivabilité, d’autant que « l’outil de travail coûte cher ». Parmi les autres obstacles, l’accès au capital (avec, en parallèle, l’éligibilité aux aides à l’installation), la complexité administrative et « la montagne de démarches, pas toujours claires, dans un timing serré, qui peuvent faire peur et épuiser, et sont en décalage avec la vision bucolique du métier d’agriculteur qu’ont quelques candidats à l’installation, notamment ceux ayant décidé de se reconvertir suite à la crise sanitaire du Covid ».

Image et attractivité du métier

« Nous n’avons pas la force de continuer », a entendu à plusieurs reprises l’étudiante en agriculture. L’image et l’attractivité de la profession,qui renvoie aux conditions de travail, pèchent également, de même que l’ouverture du monde agricole pour accueillir des personnes extérieures. « Nous devons communiquer positivement, montrer que le secteur agricole a de l’avenir et que beaucoup de producteurs s’y épanouissent », exhorte Marie-Isabelle Le Bars.

Cédant et entourage dissuasifs.

Autre interrogation qui peut faire hésiter : mon entourage va-t-il accepter mon choix professionnel et de vie ? « Les proches redoutent souvent de faibles revenus et un déclassement social », détaille-t-elle. Les cédants peuvent également freiner l’allant de leurs successeurs, sans en avoir pleinement conscience, inquiets par leur origine non agricole, leur manque d’expérience, leurs valeurs différentes, les activités choisies. Or, ils doivent au contraire faciliter leur intégration au sein du territoire.

Quitter la sécurité de l’emploi et du salaire

« Devenir entrepreneur, quitter la sécurité de l’emploi et d’un salaire, parfois confortable, qui tombe tous les mois, est un cap difficile à franchir », fait remarquer la conseillère de la chambre d’agriculture de Bretagne. D’autant que les droits chômage ne couvrent pas toujours la période de reconversion/formation, ce qui oblige parfois à être double actif.

Celle-ci rappelle qu’il existe un accompagnement à l’installation, ainsi qu’une offre diversifiée de formations (« aide à l’émergence de projet », etc.) et d’outils (PAI, répertoire départ installation, stage de parrainage, espace test…), pour aider les futurs agriculteurs à mettre en œuvre leur projet, sur le plan technique, économique, humain, en termes de gestion administrative, stratégique… « Un travail est en cours avec l’ensemble des partenaires pour simplifier et mieux accompagner, en favorisant l’innovation et l’ouverture afin d’accueillir et intégrer plus facilement les nouveaux publics. »

De jeunes installés ou chefs d’exploitation depuis plus longtemps (voire des entrepreneurs d’autres secteurs) servent régulièrement de témoins, d’ambassadeurs, de parrains, auprès de la nouvelle génération. « Le regard extérieur de pairs, qui n’ont aucune bille dans l’histoire, ne peut qu’être bénéfique », estime-t-elle.

Source : café installation de l’Espace pour demain du Space 2024 sur les freins à l’installation.